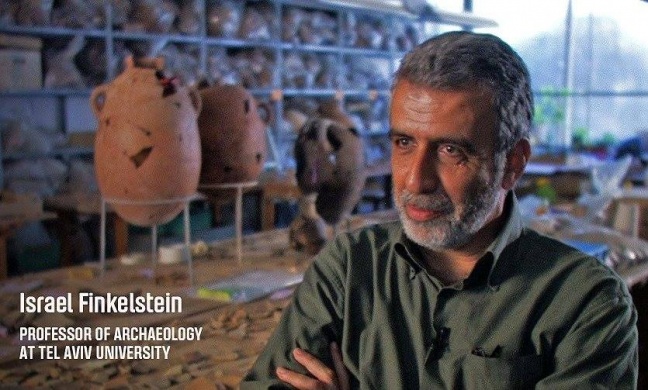

Israel Finkelstein é um homem de sorte: mesmo que seus trabalhos de arqueologia questionem a origem divina dos primeiros livros do Antigo Testamento, judeus e católicos acolhem suas hipóteses com autêntico interesse e, curiosamente, não o estigmatizam. Este “enfant terrible” da ciência revolucionou a nova arqueologia bíblica quando afirmou que a saga histórica relatada nos cinco livros que formam o Pentateuco dos cristãos e a Torá dos judeus não responde a nenhuma revelação divina. Disse que, pelo contrário, essa gestação é um brilhante produto da imaginação humana e que muitos de seus episódios nunca existiram.

O Pentateuco “é uma genial reconstrução literária e política da gênesis do povo judeu, realizada 1500 anos depois do que sempre acreditamos”, afirma Finkelstein, de 57 anos, diretor do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv. Acrescenta que esses textos bíblicos são uma compilação iniciada durante a monarquia de Josias, rei de Judá, no século VII AEC. Naquela época, esse reino israelita do Sul começou a emergir como uma potência regional, em uma época em que Israel (reino israelita do Norte) tinha caído sob o controle do império assírio.

O objetivo principal dessa obra era criação de uma nação unificada que pudesse basear-se em uma nova religião. O projeto, que marcou o nascimento da ideia monoteísta, era formar um só povo judeu, guiado por um só Deus, governado por um só rei, com uma só capital, Jerusalém, e um só templo, o de Salomão. Em suas obras, que têm marcado as novas gerações da escola de arqueologia bíblica, Finkelstein estabelece uma coerência entre os cinco livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os séculos nos trouxeram estes episódios relatam a criação do homem, a vida do patriarca Abraão e sua família – fundadora da nação judaica – o êxodo do Egito, a instalação na terra prometida e a época dos Reis. De acordo com Finkelstein, essas histórias foram embelezadas para servir ao projeto do rei Josias de reconciliar os dois reinos israelitas (Israel e Judá) e impor-se contra os grandes impérios regionais: Assíria, Egito e Mesopotâmia. O arqueólogo recebeu LA NACION na Universidade de Tel Aviv.

La Nacion: Durante mais de vinte séculos, os homens creram que Deus tinha ditado as Escrituras a certo número de sábios, profetas e grandes sacerdotes israelitas.

Finkelstein: Assim é. Para as autoridades religiosas, judaicas e cristãs, Moisés era o autor do Pentateuco. Segundo o Deuteronômio, o profeta o escreveu pouco antes de sua morte, no monte Nebo. Os livros de Josué, dos Juízes e de Samuel eram arquivos sagrados, obtidos e conservados pelo profeta Samuel no santuário de Silo, os livros de Reis vinham da pena do profeta Jeremias. Davi era o autor dos Salmos e Salomão, o autor de Provérbios e do Cântico dos cânticos. Entretanto, desde o século XVII, os estudiosos começaram a se perguntar sobre quem tinha escrito a Bíblia. Moisés foi a primeira vítima dos avanços da investigação científica, que levantou muitas contradições. Como é possível – perguntaram os especialistas – que tenha sido o autor do Pentateuco quando o Deuteronômio, o último dos cinco livros, descreve o momento e as circunstâncias de sua própria morte?

La Nacion: Você afirma que o Pentateuco foi escrito em uma idade muito mais recente.

Finkelstein: A arqueologia moderna nos permite assegurar que o núcleo histórico do Pentateuco e da história deuteronômica foi composto durante o século VII antes de Cristo. O Pentateuco foi uma criação da monarquia tardia do reino de Judá, destinada a propagar a ideologia e as necessidades desse reino. Creio que a história deuteronômica foi compilada durante o reino de Josias, a fim de servir de fundamento ideológico às ambições políticas e reformas religiosas particulares.

La Nacion: Segundo a Bíblia, primeiro foi a viagem do patriarca Abraão, da Mesopotâmia a Canaã. O relato bíblico abunda em informações cronológicas precisas.

Finkelstein: É verdade. A Bíblia fornece uma quantidade de informações que deveria permitir saber quando viveram os patriarcas. Nesse relato, a história do começo de Israel se desenvolve em sequências bem ordenadas: os Patriarcas, o Êxodo, a travessia do deserto, a conquista de Canaã, o reino dos Juízes e o estabelecimento da monarquia. Fazendo cálculos, Abraão deveria ter partido para Canaã uns 2100 anos antes de Cristo.

La Nacion: E não é assim?

Finkelstein: Não. Em dois séculos de investigação científica, a busca pelos patriarcas nunca deu resultados positivos. A suposta migração para o Oeste de tribos provenientes da Mesopotâmia, com destino a Canaã, se revelou ilusória. A arqueologia conseguiu provar que nessa época não se produziu nenhum movimento massivo de população. O texto bíblico dá indícios que permitem precisar o momento da composição final do livro dos Patriarcas. Por exemplo, a história dos patriarcas está cheia de camelos. No entanto, a arqueologia revela que o dromedário foi domesticado somente quando acabava o segundo milênio anterior à era cristã, e que começou a ser usado como animal de carga no Oriente Médio muito tempo depois do ano 1000 AEC. A história de José diz que a caravana de camelos transportava “goma tragacanto, bálsamo e láudano”. Essa descrição corresponde ao comércio realizado pelos mercadores árabes sob o controle do império assírio nos séculos VIII e VII AEC. Outro fato anacrônico é a primeira aparição dos filisteus no relato, quando Isaque encontra Abimeleque, rei dos filisteus. Esses filisteus, grupo migratório proveniente do mar Egeu ou da Ásia Menor, se estabeleceram na planície costeira de Canaã a partir de 1200 AEC. Este e outros detalhes mostram que esses textos foram escritos entre os séculos VIII e VII AEC.

La Nacion: O heroísmo de Moisés frente à tirania do faraó, as dez pragas do Egito e o Êxodo massivo de israelitas para Canaã são alguns dos episódios mais dramáticos da Bíblia. Isso também é lenda?

Finkelstein: Segundo a Bíblia, os descendentes do patriarca Jacó permaneceram 430 anos no Egito antes de iniciar o Êxodo para a terra Prometida, guiados por Moisés, a meados do século XV AEC. Outra possibilidade é que essa viagem tenha ocorrido séculos depois. Os textos sagrados afirmam que 600.000 hebreus cruzaram o Mar Vermelho e que erraram durante 40 anos pelo deserto antes de chegarem ao monte Sinai, onde Moisés selou a aliança de seu povo com Deus. No entanto, os arquivos egípcios, que registravam todos os acontecimentos administrativos do reino faraônico, não registraram nenhum rastro de uma presença judaica durante mais de quatro séculos em seu território. Também não existiam, nessas datas, muitos locais mencionados no relato. As cidades de Pitom e Ramsés, que teriam sido construídas pelos hebreus escravos antes de partir, não existiam no século XV AEC. O Êxodo, desde o ponto de vista científico, não resiste a qualquer análise.

La Nacion: Por quê?

Finkelstein: Porque, desde o século XVI AEC, O Egito havia construído em toda a região uma série de fortes militares, perfeitamente administrados e equipados. Nada, desde o litoral oriental do Nilo até o mais distante dos povos de Canaã, escapava ao seu controle. Quase dois milhões de israelitas que tivessem fugido pelo deserto durante 40 anos deveriam ter chamado a atenção dessas tropas. No entanto, nem uma estela da época faz referência a essa gente. Tampouco existiram as grandes batalhas mencionadas nos textos sagrados. A orgulhosa Jericó, cujos muros se desmancharam com o soar das trombetas dos hebreus, não passava de um pobre casario. Tampouco existiam outros lugares célebres, como Bersheba ou Edom. Não havia nenhum rei em Edom para enfrentar os israelitas. Esses locais existiram, mas muito tempo depois do Êxodo, muito depois do surgimento do reino de Judá. Nem sequer há rastros deixados por essa gente em sua peregrinação de 40 anos. Temos sido capazes de encontrar rastros de minúsculos casarios de 40 ou 50 pessoas. A menos que essa multidão nunca tenha parado para dormir, comer ou descansar: não existe o menor indício de sua passagem pelo deserto.

La Nacion: Em resumo, os hebreus nunca conquistaram a Palestina.

Finkelstein: Nunca. Porque já estavam ali. Os primeiros israelitas eram pastores nômadas de Canaã que se instalaram nas regiões montanhosas, no século XII AEC. Ali, umas 250 comunidades muito reduzidas viveram da agricultura, isoladas umas das outras, sem administração nem organização política. Todas as escavações na região exumaram vestígios de povoados com silos para cereais, mas também de currais rudimentares. Isto nos leva a pensar que esses indivíduos haviam sido nômadas que se converteram em agricultores. Mas esta foi a terceira onda de instalação sedentária registrada na região desde 3500 AEC. Esses povoadores passavam alternativamente do sedentarismo ao nomadismo pastoril com muita facilidade.

La Nacion: Por quê?

Finkelstein: Esse tipo de flutuação era muito frequente no Oriente Médio. Os povos autóctones sempre souberam operar uma rápida transição da atividade agrícola à pastoril em função das condições políticas, econômicas ou climáticas. Neste caso, em épocas de nomadismo, esses grupos intercambiavam a carne de suas manadas por cereais com as ricas cidades cananeias do litoral. Mas quando estas eram vítimas de invasões, crises econômicas ou secas, esses pastores se viam forçados a procurar os grãos necessários para sua subsistência e se instalavam para cultivar nas colinas. Esse processo é o oposto do que relata a Bíblia: o surgimento de Israel foi o resultado, não a causa do colapso da cultura Cananeia.

La Nacion: Mas então, se esses primeiros israelitas eram também originários de Canaã, como identificá-los?

Finkelstein: Os povos dispõem de todo tipo de meios para afirmar sua etnicidade: a língua, a religião, a indumentária, os ritos funerários, os tabus alimentares. E neste caso, a cultura material não apresenta nenhum indício revelador quanto a dialetos, ritos religiosos, formas de vestir ou de enterrar os mortos. Mas há um detalhe muito interessante sobre seus costumes alimentares: nunca, em nenhum povoado israelita, foram encontrados ossos de porco. Nessa época, os primeiros israelitas eram o único povo dessa região que não comia porco.

La Nacion: Qual é a razão?

Finkelstein: Não sabemos. Talvez os proto-israelitas tenham deixado de comer porco porque seus adversários o fizessem em profusão e eles queriam ser diferentes. O monoteísmo, os relatos do Êxodo e a aliança estabelecida pelos hebreus com Deus fizeram sua aparição muito mais tarde na história, 500 anos depois. Quando os judeus atuais observam essa proibição, não fazem mais que perpetuar a prática mais antiga da cultura de seu povo verificada pela arqueologia.

La Nacion: No século X AEC, as tribos de Israel formaram uma monarquia unificada – o reino de Judá – sob a égide do rei Davi. Davi e seu filho, Salomão, serviram de modelo às monarquias do Ocidente. Tampouco eles foram o que sempre se acreditou?

Finkelstein: Nem mesmo neste caso a arqueologia tem sido capaz de encontrar provas do império que nos relata a Bíblia: nem nos arquivos egípcios nem no subsolo palestino. Davi, sucessor do primeiro rei, Saul, provavelmente existiu entre 1010 e 970 AEC. Uma única estela encontrada no santuário de Tel Dan, no norte da Palestina, menciona “a casa de Davi”. Mas nada indica que se trate do conquistador que evocam as Escrituras, capaz de derrotar Golias. É improvável que Davi tenha sido capaz de conquistas militares a mais de um dia de marcha de Judá. A Jerusalém de então, escolhida pelo soberano como sua capital, era um pequeno povoado, rodeado de aldeias pouco habitadas. Onde o mais carismático dos reis, teria conseguido recrutar soldados e reunir o armamento necessário para conquistar e conservar um império que se estendia desde o Mar Vermelho, ao Sul, até a Síria, ao Norte? Salomão, construtor do Templo e do palácio de Samaria, provavelmente tampouco tenha sido o personagem glorioso que nos legou a Bíblia.

La Nacion: E de onde saíram seus fabulosos estábulos para 400.000 cavalos, cujos vestígios se encontraram?

Finkelstein: Foram fazendas instaladas no sul do reino de Israel várias décadas mais tarde. Com a morte de Salomão ao redor de 933 AEC, as tribos do norte da Palestina se separaram do reino unificado de Judá e constituíram o reino de Israel. Um reino que, contrariamente ao que afirma a Bíblia, se desenvolveu rápido, econômica e politicamente. Os textos sagrados nos descrevem as tribos do Norte como bandos de fracassados e pusilânimes, inclinados ao pecado e à idolatria. No entanto, a arqueologia nos dá boas razões para crer que, das duas entidades existentes, a meridional (Judá) foi sempre mais pobre, menos povoada, mais rústica e menos influente. Até o dia em que alcançou uma prosperidade espetacular. Isto se produziu depois da queda do reino de Israel, ocupado pelo poderoso império assírio, que não só deportou os israelitas para a Babilônia, como também instalou sua própria gente nessas férteis terras.

La Nacion: Foi, então, durante o reino de Josias em Judá quando surgiu a ideia desse texto que se transformaria em fundamento de nossa civilização ocidental e origem do monoteísmo?

Finkelstein: Até o final do século VII AEC havia em Judá uma efervescência espiritual sem precedentes e uma intensa agitação política. Uma coalizão heterogênea de funcionários da corte seria a responsável pela confecção de uma saga épica composta por uma coleção de relatos históricos, memórias, lendas, contos populares, histórias, profecias e poemas antigos. Essa obra mestra da literatura – metade composição original, metade adaptação de versões anteriores – passou por ajustes e melhoras antes de servir de fundamento espiritual aos descendentes do povo de Judá e a inumeráveis comunidades em todo o mundo.

La Nacion: O núcleo do Pentateuco foi concebido, então, quinze séculos depois do que acreditávamos. Só por razões políticas? Com o fim de unificar os dois reinos israelitas?

Finkelstein: O objetivo foi religioso. Os dirigentes de Jerusalém lançaram um anátema contra a mínima expressão de veneração de divindades estrangeiras, acusadas de ser a origem dos infortúnios que padecia o povo judeu. Colocaram em marcha uma campanha de purificação religiosa, ordenando a destruição dos santuários locais. A partir desse momento, o templo que dominava Jerusalém devia ser reconhecido como único local de culto legítimo pelo conjunto do povo de Israel. O monoteísmo moderno nasceu dessa inovação.

Fonte: La Nacion

Fonte: http://deusesehomens.com.br

![The Drum Drum Show escrita por HeyBae00 [Livre]](http://static.fanfiction.com.br/userfiles/D/3/D/5/capa_850994_1713813037.jpg)